读图完成23-24题。

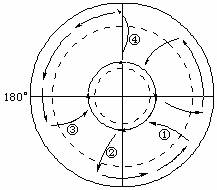

23.①③所在洋流环流可能分别为

A.大西洋环流 B.印度洋环流

C.太平洋环流 D.北冰洋环流

24.洋流③沿岸流经地区气候类型有

A.热带雨林气候 B.温带季风气候

C.亚热带季风性湿润气候 D.温带大陆性气候

我国地域辽阔,区域差异明显。结合所学知识,

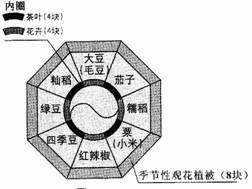

我国江南某城市,市区有南宋皇帝“躬耕”以示“劝农”的籍田遗址。近期该城市在遗址附近仿建了八卦农田。读图10,回答21-22题。

我国江南某城市,市区有南宋皇帝“躬耕”以示“劝农”的籍田遗址。近期该城市在遗址附近仿建了八卦农田。读图10,回答21-22题。

21.该城市新建八卦农田的主要目的有

A.满足城市粮食及副食品需求

B.丰富城市景观,发展旅游业

C.治理城市的环境污染问题

D.调整当地农业的产业结构

22.当地桃花盛开时节

A.黄、淮、海等河流出现汛期

B.非洲南部草原即将进入干季

C.正值华北平原春旱季节

C.正值华北平原春旱季节

D.南亚等地区盛行东南季风

图11是以极地为中心的俯视图,虚线表示

极圈和回归线,箭头表示洋流的分布位置及流向。

(二)双项选择题:本大题共8小题,每小题3分,共24分。在每小题给出的四个选项中,有两项是符合题目要求的。每小题全选对者得3分,其余情况均不得分。

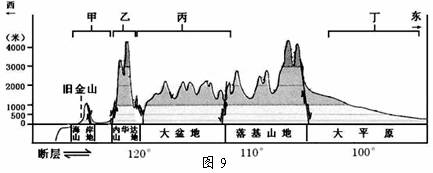

图3为“某大陆沿北纬38°线地形剖面图”,读图回答19-20题。

19.关于甲地的叙述,正确的是

A.常年受西风带控制 B.典型植被为亚热带常绿硬叶林

C.气候特征是全年温和多雨 D.气压带、风带的移动影响着气候特征

20.有关该国地理特点的叙述,正确的是

A.甲地地处火山地震带 B.乙地处在太平洋板块内部

C.丙地以畜牧业为主 D.丁地夏季泥石流频发

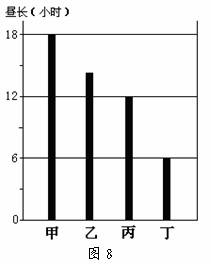

图8为同一日期甲、乙、丙、丁四个地点的昼长状况,据此回答16-18题。

图8为同一日期甲、乙、丙、丁四个地点的昼长状况,据此回答16-18题。

16.四个地点中,纬度数值相同的地点是

A.甲、丁 B.甲、乙、丙

C.丙、丁 D.没有纬度相同的地点

17.图中丁地的日出时刻是

A.3时 B.6时 C.9时 D.15时

18.若乙地为广州,则丙地的正午太阳高度角可能是

A.23°26′ B.56° C.72° D.88°

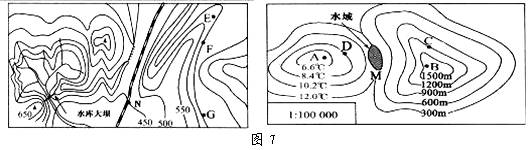

图7是某地附近两区域等值线分布图(比例尺相同),读图回答13-15题。

13.上右图A点海拔范围(H)和B地温度值(T)范围是

A.1200米<H<1500米 3℃<T<4.8℃

B.1000米<H<1300米 3℃<T<4.8℃

C.1500米<H<1800米 6℃<T<7.8℃

D.1200米<H<1500米 6℃<T<7.8℃

14.按照上左图中的大坝设计(坝顶的图上距离约为0.5厘米),则坝长和最大坝高(坝顶到坝底)分别大约是

A.50米、200米B.500米、150米C.500米、100米D.50米、100米

15.关于图中各地的说法正确的是

A.ABCD四处的水都汇入图中水域 B.EFG三处的海拔为750~800米

C.在E点可以观察到车站N D.铁路沿线要注意预防滑坡和泥石流

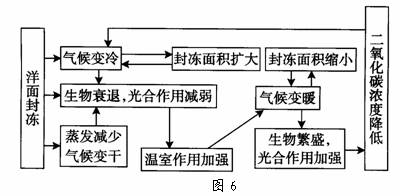

洋面封冻产生的效应叫做洋面封冻效应,图6是洋面封冻与水、气候、生物相互作用关系示意图。结合所学知识,回答11-12题。

11.洋面封冻与水、气候、生物相互作用关系体现了

A.气候会影响植被,但不会影响土壤

B.各地理要素相互联系、相互制约、相互渗透

C.地理环境各组成要素具有相对独立性D.地理环境的差异性

12.图中由“二氧化碳浓度降低”导致“气候变冷”的过程是因为

A.大气对太阳辐射的散射作用增强 B.大气对地面辐射的吸收作用减弱

C.氟氯烃对臭氧的破坏作用加强 D.大气的保温效应加强

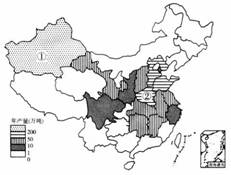

图5为我国2007年某农作物年产量分布图。读图回答9-10题。

9.该作物产量居前五位的省(区)简称为

A.新、鲁、豫、冀、粤

B.新、豫、冀、川、浙

C.新、鲁、冀、甘、闽

D.新、鲁、豫、冀、鄂

10.①省区该作物单产高于②省的优势气候条件是

A.光照 B.热量 C.水分 D.风能

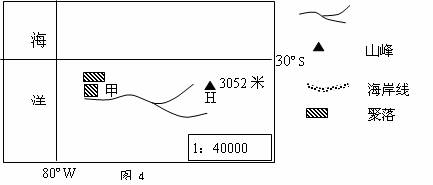

图4为某地简图,读后回答7-8题。

7.若该地处在最冷月,则甲河流域此时

A.盛行西南风 B.受副热带高压带控制

C.盛行西北风 D.受赤道低压带控制

8.最冷月山顶H处某时的气温为-15℃,则对甲聚落天气的描述,合理的是

A.气温大约为0℃,昼夜温差比H地大

B.气温大约为3℃,昼夜温差比H地小

C.一定吹西风,温暖湿润

D.一定高温干燥,晴朗无风

D.一定高温干燥,晴朗无风

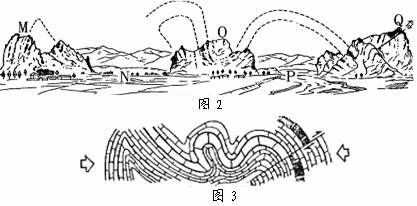

图2为某地地貌景观图,图3为该地地质构造示意图,读后完成5-6题。

5.图中M、N、O、P、Q五地的地质构造类型依次是

A.背斜、向斜、向斜、背斜、断层 B.背斜、向斜、背斜、向斜、背斜

C.背斜、向斜、背斜、向斜、断层 D.向斜、背斜、向斜、背斜、向斜

6.图中P处地貌的主要成因是

A.断裂下陷 B.向斜成谷

C.岩石抗侵蚀力弱,受外力侵蚀成谷 D.外力堆积作用形成

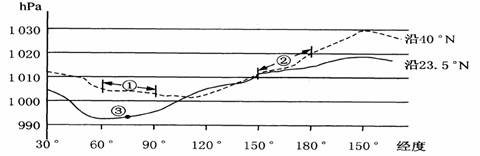

图1是某月份海平面平均气压沿两条纬线的变化图,读图回答 3-4题。

3.图示月份,① ② 两地相比较

A.① 地风力较大 B . ② 地风力较大

C.两地风力相当 D. 两地风力大小均取决于地面摩擦力

4.③ 地该季节盛行风向为

A.西北风 B.西南风 C . 东北风 D.东南风

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com