2.已知点F1(-,0)、F2(,0),动点P满足|PF2|-|PF1|=2,当点P的纵坐标是时,点P到坐标原点的距离是( )

A. B. C. D.2

解析:由已知条件知P点轨迹是以F1(-,0),F2(,0)为焦点实轴长为2的双曲线的左支,方程为x2-y2=1(x≤-1),令y=可求得x=-,因此|PO|==.

答案:A

1.如果双曲线-=1上一点P到右焦点的距离等于,那么点P到右准线的距离是( )

A. B.13 C.5 D.

解析:由-=1得a=,b=2,c=5,e=.

设P到右准线的距离为d,根据双曲线的定义=e,即d==.

答案:A

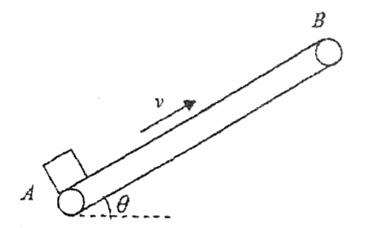

16.(12分)如图所示为一倾角θ=30°的传送带装置示意图,绷紧的传送带在A、B间始终保持v=1m/s的恒定速率向上运行,一质量为m=2kg的物体无初速度地放在A处,传送带就将物体送上去。设物体与传送带的滑动摩擦力 ,AB间的距离

,AB间的距离 ,

, ,求物体从A处传送到B处所需的时间t。

,求物体从A处传送到B处所需的时间t。

某同学根据以上条件,提出一种计算时间t的方法:由 可解得t。请判断上面的解法是否正确,并说明理由。如果正确,请代入数据计算出结果;如不正确,请给出正确的解法和结果。

可解得t。请判断上面的解法是否正确,并说明理由。如果正确,请代入数据计算出结果;如不正确,请给出正确的解法和结果。

(1分)

(1分)

P开始向下振动,第二次到达波峰

经历时间 (1分)

(1分)

所以t=t1+t2=1.9s (1分)

因 ,所以物体此后向上做匀速运动,匀速运动时间

,所以物体此后向上做匀速运动,匀速运动时间 (2分)

(2分)

因此,物体从A处传送到B处所需的时间t=t1+t2=4.5s (1分)

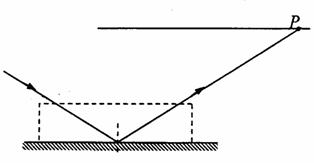

15.(10分)如图所示,一束光线以60°的入射角射到一水平放置的平面镜上,反射后在正上方与平面镜平行的光屏上留下一光点P。现将一块上下两面平行的透明体平放在平面镜上,

如图中虚线所示,则进入透明体的光线经平面镜反射后再从透明体的上表面射出,打在光屏上的光点P′与原来相比向左平移了3.46cm,已知透明体对光的折射率为 。

。

(1)作出后来的光路示意图,标出P′位置

(2)透明体的厚度为多大?

(3)光在透明体里运动的时间多长?(结果保留两位有效数字)

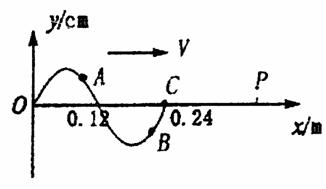

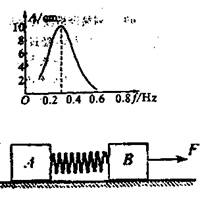

14.(10分)一列向右传播的简谐横波,某时刻的波形如图所示,波速为0.6m/s,P点的横坐标x=0.96m,从图示时刻开始计时,此时波刚好传到C点。

(1)此时刻质点A的运动方向和质点B的加速度方向是怎样的?

(2)经过多少时间P点第二次达到波峰?

(3)画出P质点开始振动后的振动图象。

(3)画出P质点开始振动后的振动图象。

13.(8分)跳伞运动员476米高空自由下落,下落一段时间后才打开伞,开伞后以2m/s2的加速度匀减速竖直下落,到达地面的速度为4m/s(g取10m/s2),求运动员在空中下落的时间和自由下落的距离?

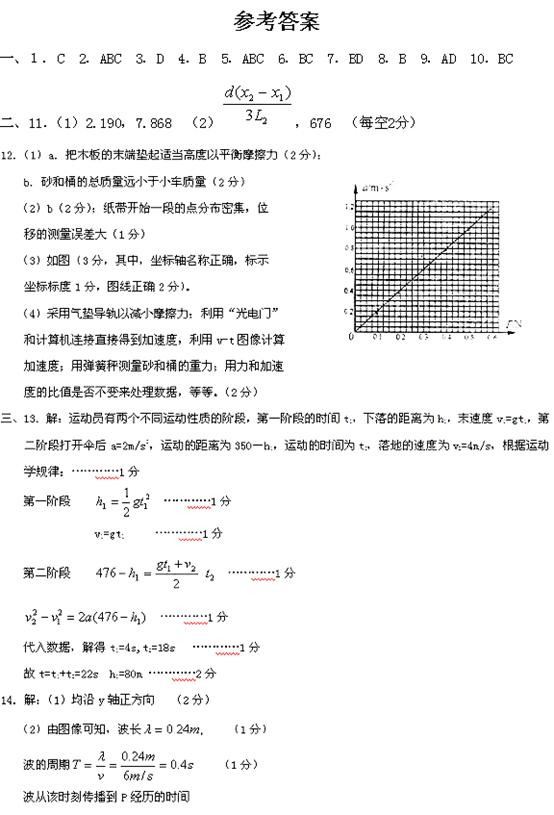

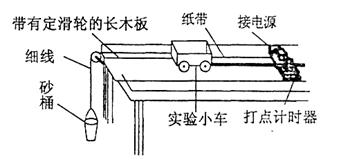

12.(12分)在“探究加速度与力、质量的关系”的实验时,我们已经知道,物体的加速度(a)同时跟合外力(F)和质量(m)两个因素有关。要研究这三个物理量之间的定量关系的基本思路是:先保持m不变,研究a与F的关系,再保持F不变,研究a与m的关系。

(1)小薇同学的实验方案如图所示,她想用砂和砂桶的重力表示小车受到的合外力,为了减少这种做法而带来的实验误差,你认为在实验中还应该采取的两项措施是:

a.

b.

(2)小薇同学利用实验中打出的纸带求加速度时,处理方案有两种,a.利用公式 计算;根据

计算;根据 利用逐差法计算。两种方案中,你认为选择方案 比较合理,而另 一种方案不合理的理由是

。

利用逐差法计算。两种方案中,你认为选择方案 比较合理,而另 一种方案不合理的理由是

。

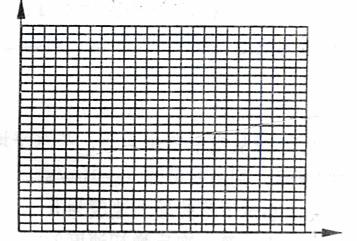

(3)下表是小薇同学在探究“保持m不变,a与F的关系”时记录的一组实验数据,请你根据表格中的数据在下面的坐标中做出a-F图像:

|

物理量 次数 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

m砂(㎏) |

0.010 |

0.020 |

0.030 |

0.040 |

0.050 |

0.060 |

|

(N) |

0.098 |

0.196 |

0.294 |

0.392 |

0.490 |

0.588 |

|

a(m/s2) |

0.196 |

0.390 |

0.718 |

0.784 |

0.990 |

1.176 |

(4)针对小薇同学的实验设计、实验操作、数据采集与处理,就其中的某一环节,提出一条你有别于小薇同学的设计或处理方法: 。

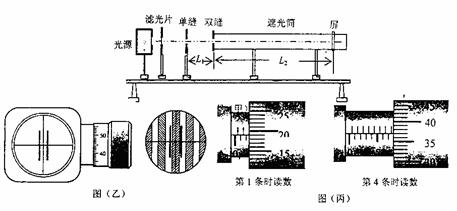

11.(8分)用双缝干涉测光的波长。实验装置如图(甲)所示,已知单缝与双缝间的距离L1=100㎜,双缝与屏的距离L2=700㎜,双缝间距d=0.25㎜。用测量头来测量亮纹中心的距离。测量头由分划板、目镜、手轮等构成,转动手轮,使分划板左右移动,让分划板的中心刻线对准亮纹的中心(如图(乙)所示),记下此时手轮上的读数,转动测量头,使分划板中心刻线对准另一条亮纹的中心,记下此时手轮上的读数。

(1)分划板的中心刻线分别对准第1条和第4第条亮纹的中心时,手轮上的读数如图(丙)所示,,则对准第1条时读数X1= ㎜、对准第4条时读数X2= ㎜。

(2)写出计算波长 的表达式,

的表达式, =

(用符号表示),

=

(用符号表示), = nm。

= nm。

10.木块A、B分别重50N和60N,它们与水平地面之间的动摩擦因为均为0.25,夹在A、B之间的轻弹簧被压缩了2㎝,弹簧的劲度系数为400N/m。系统置于水平地面上静止不动。现用F=1N的水平拉力作用在木块B上,如图所示,力F作用后( )

A.木块A所受摩擦力大小是12.5N B.木块A所受摩擦力大小是8N

C.木块B所受摩擦力大小是9N D.木块B所受摩擦力大小是15N

9.如图所示是一个单摆的共振曲线(g=10m/s2),则 ( )

A.此单摆的摆长约为2.8m

A.此单摆的摆长约为2.8m

B.此单摆的周约约为0.3s

C.若摆长增大,共振曲线的峰将向上移动

D.若摆长增大,共振曲线的峰将向左移动

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com