1.方程的根与函数的零点

(1)函数零点

概念:对于函数 ,把使

,把使 成立的实数

成立的实数 叫做函数

叫做函数 的零点。

的零点。

函数零点的意义:函数 的零点就是方程

的零点就是方程 实数根,亦即函数

实数根,亦即函数 的图象与

的图象与 轴交点的横坐标。即:方程

轴交点的横坐标。即:方程 有实数根

有实数根 函数

函数 的图象与

的图象与 轴有交点

轴有交点 函数

函数 有零点。

有零点。

二次函数 的零点:

的零点:

1)△>0,方程 有两不等实根,二次函数的图象与

有两不等实根,二次函数的图象与 轴有两个交点,二次函数有两个零点;

轴有两个交点,二次函数有两个零点;

2)△=0,方程 有两相等实根(二重根),二次函数的图象与

有两相等实根(二重根),二次函数的图象与 轴有一个交点,二次函数有一个二重零点或二阶零点;

轴有一个交点,二次函数有一个二重零点或二阶零点;

3)△<0,方程 无实根,二次函数的图象与

无实根,二次函数的图象与 轴无交点,二次函数无零点。

轴无交点,二次函数无零点。

零点存在性定理:如果函数 在区间

在区间 上的图象是连续不断的一条曲线,并且有

上的图象是连续不断的一条曲线,并且有 ,那么函数

,那么函数 在区间

在区间 内有零点。既存在

内有零点。既存在 ,使得

,使得 ,这个

,这个 也就是方程的根。

也就是方程的根。

函数与方程的理论是高中新课标教材中新增的知识点,特别是“二分法”求方程的近似解也一定会是高考的考点。从近几年高考的形势来看,十分注重对三个“二次”(即一元二次函数、一元二次方程、一元二次不等式)的考察力度,同时也研究了它的许多重要的结论,并付诸应用。高考试题中有近一半的试题与这三个“二次”问题有关

预计2010年高考对本讲的要求是:以二分法为重点、以二次函数为载体、以考察函数与方程的关系为目标来考察学生的能力

(1)题型可为选择、填空和解答;

(2)高考试题中可能出现复合了函数性质与函数零点的综合题,同时考察函数方程的思想。

2.根据具体函数的图像,能够借助计算器用二分法求相应方程的近似解,了解这种方法是求方程近似解的常用方法。

1.结合二次函数的图像,判断一元二次方程根的存在性及根的个数,从而了解函数的零点与方程根的联系;

3.确定集合的“包含关系”与求集合的“交、并、补”是学习集合的中心内容,解决问题时应根据问题所涉及的具体的数学内容来寻求方法。

① 区别∈与 、

、 与

与 、a与{a}、φ与{φ}、{(1,2)}与{1,2};

、a与{a}、φ与{φ}、{(1,2)}与{1,2};

② A B时,A有两种情况:A=φ与A≠φ

B时,A有两种情况:A=φ与A≠φ

③若集合A中有n 个元素,则集合A的所有不同的子集个数为

个元素,则集合A的所有不同的子集个数为 ,所有真子集的个数是

,所有真子集的个数是 -1, 所有非空真子集的个数是

-1, 所有非空真子集的个数是

④区分集合中元素的形式:

如 ;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

。

。

⑤空集是指不含任何元素的集合。 、

、 和

和 的区别;0与三者间的关系。空集是任何集合的子集,是任何非空集合的真子集。条件为

的区别;0与三者间的关系。空集是任何集合的子集,是任何非空集合的真子集。条件为 ,在讨论的时候不要遗忘了

,在讨论的时候不要遗忘了 的情况。

的情况。

⑥符号“ ”是表示元素与集合之间关系的,立体几何中的体现点与直线(面)的关系 ;符号“

”是表示元素与集合之间关系的,立体几何中的体现点与直线(面)的关系 ;符号“ ”是表示集合与集合之间关系的,立体几何中的体现面与直线(面)的关系。

”是表示集合与集合之间关系的,立体几何中的体现面与直线(面)的关系。

逻辑是研究思维形式及其规律的一门学科,是人们认识和研究问题不可缺少的工具,是为了培养学生的推理技能,发展学生的思维能力

2.强化对集合与集合关系题目的训练,理解集合中代表元素的真正意义,注意利用几何直观性研究问题,注意运用Venn图解题方法的训练,加强两种集合表示方法转换和化简训练;解决集合有关问题的关键是准确理解集合所描述的具体内容(即读懂问题中的集合)以及各个集合之间的关系,常常根据“Venn图”来加深对集合的理解,一个集合能化简(或求解),一般应考虑先化简(或求解);

集合知识可以使我们更好地理解数学中广泛使用的集合语言,并用集合语言表达数学问题,运用集合观点去研究和解决数学问题。

1.学习集合的基础能力是准确描述集合中的元素,熟练运用集合的各种符号,如 、

、 、

、 、

、 、=、

、=、 A、∪,∩等等;

A、∪,∩等等;

+(200÷30)=146

所以,符合条件的数共有200-146=54(个)

点评:分析200个数分为两类,即满足题设条件的和不满足题设条件的两大类,而不满足条件的这一类标准明确而简单,可考虑用扣除法。

题型7:集合综合题

例11.(1999上海,17)设集合A={x||x-a|<2},B={x| <1},若A

<1},若A B,求实数a的取值范围。

B,求实数a的取值范围。

解:由|x-a|<2,得a-2<x<a+2,所以A={x|a-2<x<a+2}。

由 <1,得

<1,得 <0,即-2<x<3,所以B={x|-2<x<3}。

<0,即-2<x<3,所以B={x|-2<x<3}。

因为A B,所以

B,所以 ,于是0≤a≤1。

,于是0≤a≤1。

点评:这是一道研究集合的包含关系与解不等式相结合的综合性题目。主要考查集合的概念及运算,解绝对值不等式、分式不等式和不等式组的基本方法。在解题过程中要注意利用不等式的解集在数轴上的表示方法.体现了数形结合的思想方法。

例12.已知{an}是等差数列,d为公差且不为0,a1和d均为实数,它的前n项和记作Sn,设集合A={(an, )|n∈N*},B={(x,y)|

)|n∈N*},B={(x,y)| x2-y2=1,x,y∈R}。

x2-y2=1,x,y∈R}。

试问下列结论是否正确,如果正确,请给予证明;如果不正确,请举例说明:

(1)若以集合A中的元素作为点的坐标,则这些点都在同一条直线上;

(2)A∩B至多有一个元素;

(3)当a1≠0时,一定有A∩B≠ 。

。

解:(1)正确;在等差数列{an}中,Sn= ,则

,则 (a1+an),这表明点(an,

(a1+an),这表明点(an, )的坐标适合方程y

)的坐标适合方程y (x+a1),于是点(an,

(x+a1),于是点(an,  )均在直线y=

)均在直线y= x+

x+ a1上。

a1上。

(2)正确;设(x,y)∈A∩B,则(x,y)中的坐标x,y应是方程组 的解,由方程组消去y得:2a1x+a12=-4(*),

的解,由方程组消去y得:2a1x+a12=-4(*),

当a1=0时,方程(*)无解,此时A∩B= ;

;

当a1≠0时,方程(*)只有一个解x= ,此时,方程组也只有一解

,此时,方程组也只有一解 ,故上述方程组至多有一解。

,故上述方程组至多有一解。

∴A∩B至多有一个元素。

(3)不正确;取a1=1,d=1,对一切的x∈N*,有an=a1+(n-1)d=n>0, >0,这时集合A中的元素作为点的坐标,其横、纵坐标均为正,另外,由于a1=1≠0

>0,这时集合A中的元素作为点的坐标,其横、纵坐标均为正,另外,由于a1=1≠0 如果A∩B≠

如果A∩B≠ ,那么据(2)的结论,A∩B中至多有一个元素(x0,y0),而x0=

,那么据(2)的结论,A∩B中至多有一个元素(x0,y0),而x0= <0,y0=

<0,y0= <0,这样的(x0,y0)

<0,这样的(x0,y0) A,产生矛盾,故a1=1,d=1时A∩B=

A,产生矛盾,故a1=1,d=1时A∩B= ,所以a1≠0时,一定有A∩B≠

,所以a1≠0时,一定有A∩B≠ 是不正确的。

是不正确的。

点评:该题融合了集合、数列、直线方程的知识,属于知识交汇题。

变式题:解答下述问题:

(Ⅰ)设集合 ,

, ,求实数m的取值范围.

,求实数m的取值范围.

分析:关键是准确理解

分析:关键是准确理解 的具体意义,首先要从数学意义上解释

的具体意义,首先要从数学意义上解释

的意义,然后才能提出解决问题的具体方法。

的意义,然后才能提出解决问题的具体方法。

解:

的取值范围是

的取值范围是 UM={m|m<-2}.

UM={m|m<-2}.

(解法三)设 这是开口向上的抛物线,

这是开口向上的抛物线, ,则二次函数性质知命题又等价于

,则二次函数性质知命题又等价于

注意,在解法三中,f(x)的对称轴的位置起了关键作用,否则解答没有这么简单。

(Ⅱ)已知两个正整数集合A={a1,a2,a3,a4},

、B.

、B.

分析:命题中的集合是列举法给出的,只需要根据“交、并”的意义及元素的基本性质解决,注意“正整数”这个条件的运用,

(Ⅲ)

分析:正确理解

分析:正确理解

要使

要使 ,

,

由

当k=0时,方程有解 ,不合题意;

,不合题意;

当 ①

①

又由

由 ②,

②,

由①、②得

∵b为自然数,∴b=2,代入①、②得k=1

点评:这是一组关于集合的“交、并”的常规问题,解决这些问题的关键是准确理解问题条件的具体的数学内容,才能由此寻求解决的方法。

题型6:课标创新题

例13.七名学生排成一排,甲不站在最左端和最右端的两个位置之一,乙、丙都不能站在正中间的位置,则有多少不同的排法?

解:设集合A={甲站在最左端的位置},

解:设集合A={甲站在最左端的位置},

B={甲站在最右端的位置},

C={乙站在正中间的位置},

D={丙站在正中间的位置},

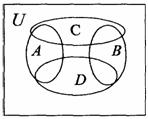

则集合A、B、C、D的关系如图所示,

∴不同的排法有 种.

种.

点评:这是一道排列应用问题,如果直接分类、分步解答需要一定的基本功,容易错,若考虑运用集合思想解答,则比较容易理解。上面的例子说明了集合思想的一些应用,在今后的学习中应注意总结集合应用的经验。

例14.A是由定义在 上且满足如下条件的函数

上且满足如下条件的函数 组成的集合:①对任意

组成的集合:①对任意 ,都有

,都有 ; ②存在常数

; ②存在常数 ,使得对任意的

,使得对任意的 ,都有

,都有

(1)设 ,证明:

,证明:

(2)设 ,如果存在

,如果存在 ,使得

,使得 ,那么这样的

,那么这样的 是唯一的;

是唯一的;

(3)设 ,任取

,任取 ,令

,令 证明:给定正整数k,对任意的正整数p,成立不等式

证明:给定正整数k,对任意的正整数p,成立不等式 H。

H。

解:

对任意 ,

, ,

,

,

, ,所以

,所以

对任意的 ,

,

,

,

,

,

所以0<

所以0<

,

,

令 =

= ,

,

,

,

所以

反证法:设存在两个 使得

使得 ,

, 。

。

则由 ,

,

得 ,所以

,所以 ,矛盾,故结论成立。

,矛盾,故结论成立。

,

,

所以

+…

+…

。

。

点评:函数的概念是在集合理论上发展起来的,而此题又将函数的性质融合在集合的关系当中,题目比较新颖

2、 ,其中

,其中 ,由

,由 中的元素构成两个相应的集合:

中的元素构成两个相应的集合:

,

, .其中

.其中 是有序数对,集合

是有序数对,集合 和

和 中的元素个数分别为

中的元素个数分别为 和

和 .若对于任意的

.若对于任意的 ,总有

,总有 ,则称集合

,则称集合 具有性质

具有性质 .

.

(I)对任何具有性质 的集合

的集合 ,证明:

,证明: ;

;

(II)判断 和

和 的大小关系,并证明你的结论.

的大小关系,并证明你的结论.

解:(I)证明:首先,由 中元素构成的有序数对

中元素构成的有序数对 共有

共有 个.

个.

因为 ,所以

,所以 ;

;

又因为当 时,

时, 时,

时, ,所以当

,所以当 时,

时, .

.

从而,集合 中元素的个数最多为

中元素的个数最多为 ,

,

即 .

.

(II)解: ,证明如下:

,证明如下:

(1)对于 ,根据定义,

,根据定义, ,

, ,且

,且 ,从而

,从而 .

.

如果 与

与 是

是 的不同元素,那么

的不同元素,那么 与

与 中至少有一个不成立,从而

中至少有一个不成立,从而 与

与 中也至少有一个不成立.

中也至少有一个不成立.

故 与

与 也是

也是 的不同元素.

的不同元素.

可见, 中元素的个数不多于

中元素的个数不多于 中元素的个数,即

中元素的个数,即 ,

,

(2)对于 ,根据定义,

,根据定义, ,

, ,且

,且 ,从而

,从而 .如果

.如果 与

与 是

是 的不同元素,那么

的不同元素,那么 与

与 中至少有一个不成立,从而

中至少有一个不成立,从而 与

与 中也不至少有一个不成立,

中也不至少有一个不成立,

故 与

与 也是

也是 的不同元素.

的不同元素.

可见, 中元素的个数不多于

中元素的个数不多于 中元素的个数,即

中元素的个数,即 ,

,

由(1)(2)可知, .

.

例9.向50名学生调查对A、B两事件的态度,有如下结果 赞成A的人数是全体的五分之三,其余的不赞成,赞成B的比赞成A的多3人,其余的不赞成;另外,对A、B都不赞成的学生数比对A、B都赞成的学生数的三分之一多1人。问对A、B都赞成的学生和都不赞成的学生各有多少人?

赞成A的人数是全体的五分之三,其余的不赞成,赞成B的比赞成A的多3人,其余的不赞成;另外,对A、B都不赞成的学生数比对A、B都赞成的学生数的三分之一多1人。问对A、B都赞成的学生和都不赞成的学生各有多少人?

解:赞成A的人数为50×

解:赞成A的人数为50× =30,赞成B的人数为30+3=33,如上图,记50名学生组成的集合为U,赞成事件A的学生全体为集合A;赞成事件B的学生全体为集合B。

=30,赞成B的人数为30+3=33,如上图,记50名学生组成的集合为U,赞成事件A的学生全体为集合A;赞成事件B的学生全体为集合B。

设对事件A、B都赞成的学生人数为x,则对A、B都不赞成的学生人数为 +1,赞成A而不赞成B的人数为30-x,赞成B而不赞成A的人数为33-x。依题意(30-x)+(33-x)+x+(

+1,赞成A而不赞成B的人数为30-x,赞成B而不赞成A的人数为33-x。依题意(30-x)+(33-x)+x+( +1)=50,解得x=21。所以对A、B都赞成的同学有21人,都不赞成的有8人

+1)=50,解得x=21。所以对A、B都赞成的同学有21人,都不赞成的有8人 。

。

点评:在集合问题中,有一些常用的方法如数轴法取交并集,韦恩图法等,需要考生切实掌握。本题主要强化学生的这种能力。解答本题的闪光点是考生能由题目中的条件,想到用韦恩图直观地表示出来。本题难点在于所给的数量关系比较错综复杂,一时理不清头绪,不好找线索。画出韦恩图,形象地表示出各数量关系间的联系。

例10.求1到200这200个数中既不是2的倍数,又不是3的倍数,也不是5的倍数的自然数共有多少个?

解:如图先画出Venn图,不难看出不符合条件

解:如图先画出Venn图,不难看出不符合条件

的数共有(200÷2)+(200÷3)+(200÷5)

2. 已知集合A={y|y2-(a2+a+1)y+a(a2+1)>0},B={y|y2-6y+8≤0},若A∩B≠φ,则实数a的取值范围为( ).

分析:解决数学问题的思维过程,一般总是从正面入手,即从已知条件出发,经过一系列的推理和运算,最后得到所要求的结论,但有时会遇到从正面不易入手的情况,这时可从反面去考虑.从反面考虑问题在集合中的运用主要就是运用补集思想.本题若直接求解,情形较复杂,也不容易得到正确结果,若我们先考虑其反面,再求其补集,就比较容易得到正确的解答.

解:由题知可解得A={y|y>a2+1或y<a}, B={y|2≤y≤4},我们不妨先考虑当A∩B=φ时a的范围.如图

由 ,得

,得

∴ 或

或 .

.

即A∩B=φ时a的范围为 或

或 .而A∩B≠φ时a的范围显然是其补集,从而所求范围为

.而A∩B≠φ时a的范围显然是其补集,从而所求范围为 .

.

评注:一般地,我们在解时,若正面情形较为复杂,我们就可以先考虑其反面,再利用其补集,求得其解,这就是“补集思想”.

例4.已知全集 ,A={1,

,A={1, }如果

}如果 ,则这样的实数

,则这样的实数 是否存在?若存在,求出

是否存在?若存在,求出 ,若不存在,说明理由

,若不存在,说明理由

解:∵ ;

;

∴ ,即

,即 =0,解得

=0,解得

当 时,

时, ,为A中元素;

,为A中元素;

当 时,

时,

当 时,

时,

∴这样的实数x存在,是 或

或 。

。

另法:∵

∴ ,

,

∴ =0且

=0且

∴ 或

或 。

。

点评:该题考察了集合间的关系以及集合的性质。分类讨论的过程中“当 时,

时, ”不能满足集合中元素的互异性。此题的关键是理解符号

”不能满足集合中元素的互异性。此题的关键是理解符号 是两层含义:

是两层含义: 。

。

变式题:已知集合 ,

, ,

, ,求

,求 的值。

的值。

解:由 可知,

可知,

(1) ,或(2)

,或(2)

解(1)得 ,

,

解(2)得 ,

,

又因为当 时,

时, 与题意不符,

与题意不符,

所以, 。

。

题型3:集合的运算

例5.(2008年河南省上蔡一中高三月考)已知函数 的定义域集合是A,函数

的定义域集合是A,函数 的定义域集合是B

的定义域集合是B

(1)求集合A、B

(2)若A B=B,求实数

B=B,求实数 的取值范围.

的取值范围.

解 (1)A=

B=

(2)由A B=B得A

B=B得A B,因此

B,因此

所以 ,所以实数

,所以实数 的取值范围是

的取值范围是

例6.(2009宁夏海南卷理)已知集合 ,则

,则 ( )

( )

A. B.

B.

C. D.

D.

答案 A

解析 易有

,选A

,选A

点评:该题考察了集合的交、补运算。

题型4:图解法解集合问题

例7.(2009年广西北海九中训练)已知集合M= ,N=

,N= ,则

,则 ( )

( )

A. B.

B.

C. D.

D.

答案 C

例8.湖南省长郡中学2008届高三第六次月考试卷数学(理)试卷

设全集 ,函数

,函数 的定义域为A,集合

的定义域为A,集合 ,若

,若 恰好有2个元素,求a的取值集合。

恰好有2个元素,求a的取值集合。

解:

时,

时, ∴

∴

∴

,∴

,∴

∴

当 时,

时, 在此区间上恰有2个偶数。

在此区间上恰有2个偶数。

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com