3.临界状态:“l0 s内” →两个临界状态:4s末和8s末.

知识点二匀变速直线运动公式的选择

由于该部分内容,公式较多,有基本规律,有重要推论,有很多特点,解题时选择公式的技巧就是根据条件的特征,求什么,与哪些公式相接近,就选哪些公式.

[应用2](无锡市08届高三基础测试)物体在斜面顶端由静止匀加速下滑,最初4s内经过的路程为s1,最后4s内经过的路程为s2,且s2-s1=8m,s1:s2=1:2,求:

(1)物体的加速度;

(2)斜面的全长。

导示: (1)由s2-s1=8m; s1:s2=1:2

可得S1=8m,S2=16m

最初4s ,物体从0开始匀加速直线运动,所以S1=at2/2,将S1=8m,带入即可求解得a=1m/s2 (2)同样最后4s 的平均速度为V=S2/t=4m/s,匀加速直线运动一段时间的平均速度等于这段时间的中间时刻的瞬时速度,那么最后时刻的速度Vt=V+at’=6m/s(式中t’=2s)

根据Vt2-V02=2aL得斜面长L=18m。

从本题来看,灵活选用运动学公式是解决问题的关键,这种问题往往有多种方法,同学们可以试一试,看看还有其他哪些方法。

从本题来看,灵活选用运动学公式是解决问题的关键,这种问题往往有多种方法,同学们可以试一试,看看还有其他哪些方法。

类型一图象的应用

物理图象可以更直观地描述物理过程,研究图象时首先明确所给的图象表达的物理规律,即认清纵、横坐标所表示的物理量,其次要注意理解图象中的“点”、“线”、“斜率”、“截距”、“面积”等的物理意义。

[例1] (扬州市08届高三物理期中模拟试卷)两个完全相同的物块a、b质量为m=0.8kg,在水平面上以相同的初速度从同一位置开始运动,图中的两条直线表示物体受到水平拉力F作用和不受拉力作用的υ-t图象,求:

[例1] (扬州市08届高三物理期中模拟试卷)两个完全相同的物块a、b质量为m=0.8kg,在水平面上以相同的初速度从同一位置开始运动,图中的两条直线表示物体受到水平拉力F作用和不受拉力作用的υ-t图象,求:

(1)物块b所受拉力F的大小;

(2)8s末a、b间的距离。

(3)若在8s末将作用在其中一个物体上的水平拉力F换到另外一物体上,则何时它们相距最远?最远距离为多少?

导示:(1)设a、b两物块的加速度分别为a1、a2,

由υ-t图可得: ①

①

②

②

对a、b两物块由牛顿第二定律得:-f=ma1 ③, F-f=ma2 ④

由①-④式可得:F=1.8N (2分)

(2)设a、b两物块8s内的位移分别为s1、s2,由图象得:

所以 s2-s1=60m

(3)再经16/3s它们相距最远,最远距离为92m。

类型二追及相遇问题

相遇是指两物体分别从相距S的两地相向运动到同一位置,它的特点是:两物体运动的距离之和等于S;追及是指两物体同向运动而达到同一位置。找出两者的时间关系、位移关系是解决追及问题的关键,同时追及物与被追及物的速度恰好相等时临界条件,往往是解决问题的重要条件。

[例2](常州中学08届高三第二阶段调研)甲、乙两运动员在训练交接棒的过程中发现:甲经短距离加速后能保持9m/s的速度跑完全程;乙从起跑后到接棒前的运动是匀加速的。为了确定乙起跑的时机,需在接力区前适当的位置设置标记。在某次练习中,甲在接力区前S0=13.5m处作了标记,并以V=9m/s的速度跑到此标记时向乙发出起跑口令。乙在接力区的前端听到口令时起跑,并恰好在速度达到与甲相同时被甲追上,完成交接棒。已知接力区的长度为L=20m。求:

(1)此次练习中乙在接棒前的加速度a;

(2)在完成交接棒时乙离接力区末端的距离。

导示: 画出运动示意图如图示:

(1)设经过时间t,甲追上乙,则根据题意有vt-vt/2=13.5

将v=9代入得到:t=3s,

再有 v=at;解得:a=3m/s2

(2)在追上乙的时候,乙走的距离为s,则:s=at2/2

代入数据得到 s=13.5m

所以,乙离接力区末端的距离为:

△s=20-13.5=6.5m

分析时要注意:

分析时要注意:

(1)两物体是否同时开始运动,两物体运动至相遇时运动时间可建立某种关系;两物体各做什么形式的运动;由两者的时间关系,根据两者的运动形式建立S=S1+S2方程;建立利用位移图象或速度图象分析

(2)匀减速物体追及同向匀速物体时,恰能追上或恰好追不上的临界条件为:即将靠近时,追及者速度等于被追及者的速度;初速度为零的匀加速直线运动的物体追赶同向匀速直线运动的物体时,追上之前距离最大的条件:为两者速度相等。

类型三评价分析题

[例3]汽车正以v1=10m/s的速度在平直公路上行驶,突然发现正前方有一辆自行车以v2=10m/s的速度作同方向的匀速直线运动,汽车立即关闭油门作加速度大小为a=0.6m/s2的匀减速运动,汽车恰好没有碰上自行车,求关闭油门时汽车与自行车的距离。

某同学是这样解的:

汽车的关闭油门后的滑行时间和滑行距离分别为: ;

;

在相同时间内,自行车的前进的距离为:

关闭油门时汽车与自行车的距离为:

……………………

你认为这位同学的解法是否合理?若合理,请完成计算;若不合理,请说明理由,并用你自己的方法算出正确结果.

导示:答“不合理”;

理由:能满足题设的汽车恰好不碰上自行车的临界条件是:当汽车减速到与自行车速度相等时,它们恰好相遇,而不是汽车减速到0时相遇。

正确解法:

汽车减速到与自行车速度相等时,所用时间为:

在此时间内,汽车滑行距离为:

自行车的前进的距离为:

关闭油门时汽车与自行车的距离为:

分析本题的关键是抓住汽车与自行车恰好没有碰撞的条件:两者速度相等,根据位移和速度等关系建立方程。

分析本题的关键是抓住汽车与自行车恰好没有碰撞的条件:两者速度相等,根据位移和速度等关系建立方程。

2.隐含条件:①“光滑水平面”→做匀加速运动;②“由静止开始运动” →初速度为零;③“粗糙水平面”→可能做匀减速运动;④“l0 s内” →含三个物理过程:匀加速、匀减速、停止.干扰因素:“l0 s内的位移” →后6s中含有陷阱,物体有可能在6s前就已停止运动

用图像表达物理规律,具有形象,直观的特点。对于匀变速直线运动来说,其速度随时间变化的v-t图线如图1所示,对于该图线,应把握的有如下三个要点。

(1)纵轴上的截距其物理意义是运动物体的初速度v0;

(2)图线的斜率其物理意义是运动物体的加速度a;

(2)图线的斜率其物理意义是运动物体的加速度a;

(3)图线下的“面积”其物理意义是运动物体在相应的时间内所发生的位移s。

知识点一如何理解匀变速直线运动的规律

在匀变速直线运动的公式中,只沙及五个物理量:初速度vo 、末速度vt 、加速度a、位移x和时间t.其中vo和a能决定物体的运动性质(指做匀加速运动、匀减速运动),所以称为特征量。

描述匀变速运动的几个公式并不只适用于单向的匀变速直线运动,对往返的匀变速直线运动同样适用.可将运动的全过程作为一个整体直接应用公式计算,从而避免了分段计算带来的麻烦.

[应用1]质量为m=2kg的物体,受到F=4 N的水平恒力作用,先在光滑水平面上由静止开始运动,经4s后进入动摩擦因数为0.4的粗糙水平面上,g取10 m/s2,求该物体从静止开始运动l0 s内的位移是多少?

导示: 物体在光滑水平面上的加速度为a1=F/m=2m/s2,第4s末的速度v1 =alt=8 m/s;

4s内的位移 ,

,

物体进入粗糙水平面后的加速度为

如果认为物体做减速运动的时间为t2=6

s,那么以此求得在减速运动的6s内的位移为 ,

,

此位移的计算结果是错误的.物体从进入粗糙水平面到停止,所需的时间为

所以 =16m

=16m

物体在10s内的位移为s=sl+s2=16 m+16 m=32 m.

该类问题的分析要注意以下技巧:

该类问题的分析要注意以下技巧:

1.关键词语:“10 s内的位移”→位移分成前4s和后6s两段。

(1)匀变速直线运动的基本规律通常是指所谓的位移公式和速度公式

S=v0t+1/2at2

vt=v0+at

(2)在匀变速直线运动的基本规律中,通常以初速度v0的方向为参考正方向,即v0>0;此时加速度的方向将反映出匀变速直线运动的不同类型:

①若a>0,指的是匀加速直线运动;

②若a=0,指的是匀速直线运动;

③若a<0,指的是匀减速直线运动。

(3)匀变速直线运动的基本规律在具体运用时,常可变换成如下推论形式

推论1: vt2-v02=2as

推论2:

推论3:△S=a△T2

推论4:

推论5:

推论6:当v0=0时,有

S 1:S2 :S3:……=12 :22 :32 :……

SⅠ :SⅡ :SⅢ :……=1 :3 :5 :……

v1 :v2 :v3:……=1 :2 :3 :……

t1 :t2 :t3 :……=1 :( -1) :(

-1) :( -

- ) :……

) :……

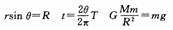

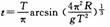

3.(08北京四中第一学期期中测验)2003年10月15日,我国成功地发射了“神州”五号载人宇宙飞船。发射飞船的火箭全长58.3m,起飞时总质量M0=479.8t(吨)。发射的初始阶段,火箭竖直升空,航天员杨利伟有较强的超重感,仪器显示他对仓座的最大压力达到体重的5倍。飞船进入轨道后,21h内环绕地球飞行了14圈。将飞船运行的轨道简化为圆形,地球表面的重力加速度g取10m/s2。

(1)求发射的初始阶段(假设火箭总质量不变),火箭受到的最大推力;

(2)若飞船做圆周运动的周期用T表示,地球半径用R表示。请推导出飞船圆轨道离地面高度的表达式。

答案:1、A C 2、4.0h 3、(1)2.4×107N;

(2)

2.假设站在赤道某地的人,恰能在日落后4小时的时候,观察到一颗自己头顶上空被阳光照亮的人造地球卫星,若该卫星在赤道所在平面内做匀速圆周运动,又已知地球的同步卫星绕地球运行的轨道半径约为地球半径的6.6倍,试估算此人造地球卫星绕地球运行的周期为多少小时?(结果保留两位有效数字)

所谓地球同步卫星,是指相对于地面静止不动的卫星。

知识点一人造卫星的轨道

卫星绕地球做匀速圆周运动时靠地球对它的万有引力充当向心力,地球对卫星的万有引力指向地心,因此卫星绕地球做匀速圆周运动的圆心必与地心重合,而这样的轨道有多种,其中比较特殊的有:

(1)赤道轨道:与赤道共面;

(2)极地轨道:通过两极点上空;

当然也应存在着与赤道平面成某一角度的圆轨道,只要圆周的圆心在地心,就可能为卫星绕地球运行的圆轨道。

[应用1]发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道3,轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点,如图20所示。则在卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,以下说法正确的是( )

[应用1]发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道3,轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点,如图20所示。则在卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,以下说法正确的是( )

A.卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率

B.卫星在轨道3上的角速度小于在轨道1上的角速度

C.卫星在轨道1上经过Q点时的加速度大于它在轨道2上经过Q点时的加速度

D.卫星在轨道2上经过P点时的加速度等于它在轨道3上经过P点时的加速度

导示:由G =mv2/r得v=

=mv2/r得v= ,因为r3>r1,所以v3<v1;由G

,因为r3>r1,所以v3<v1;由G =mω2r得ω=

=mω2r得ω= ,因为r3>r1,所以ω3<ω1。

,因为r3>r1,所以ω3<ω1。

卫星在轨道l上经Q点时的加速度为地球引力产生的加速度,而在轨道2上经过Q点时,也只有地球引力产生加速度,故应相等。同理,卫星在轨道2上经过P点时的加速度等于它在轨道3上经过P点时的加速度。

故正确答案为BD。

在分析卫星在轨道2上经过P点和Q点时的加速度不能用a=v2/r来讨论,因为它不是匀速圆周运动。

在分析卫星在轨道2上经过P点和Q点时的加速度不能用a=v2/r来讨论,因为它不是匀速圆周运动。

知识点二同步卫星

地球同步卫星特点有“五定”,即定周期(运动周期与地球自转周期相同,T=24h),定轨道平面(所有地球同步卫星的轨道平面在赤道平面内);定高度(离地高度36000km,约5.6R地);定速度(运转速度为3.1×103m/s);定点(每颗同步卫星都定点在世界卫星组织规定位置上)。

[应用2](08扬州三校联考)地球同步卫星离地心距离为r,运行速率为v1,加速度为a1,地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a2,第一宇宙速度为v2,地球的半径为R,则( )

A.v1 / v2=r / R B.a1 / a2=r / R

C.a1 / a2=( R / r )2 D.v1 / v2=(r / R)-1/2

导示: 同步卫星与地球赤道上的物体均做匀速圆周运动,对同步卫星来说是万有引力提供向心力,即有G =ma1;而对地球赤道上的物体来说,物体随地球自转的向心力只是万有引力的一个极小的分力,另一个分力是重力,即有G

=ma1;而对地球赤道上的物体来说,物体随地球自转的向心力只是万有引力的一个极小的分力,另一个分力是重力,即有G =ma2+mg,故不能用G

=ma2+mg,故不能用G =ma2来分析两者向心加速度的关系。注意到两者圆周运动的角速度相同,由a=ω2r

=ma2来分析两者向心加速度的关系。注意到两者圆周运动的角速度相同,由a=ω2r r有a1 / a2=r / R.

r有a1 / a2=r / R.

同步卫星与在地面附近绕地球运行的卫星,都是万有引力提供向心力,可由公式G =mv2/r得v=

=mv2/r得v=

,则v1 / v2=

,则v1 / v2=

故选项B、D正确。

该类题求解的时候特别要注意:研究对象是地面上随地球一起自转的物体,还是绕地球转动的人造卫星,两类问题的处理方法不一样。如果涉及两者关系时,常需要用到同步卫星作为桥梁来建立联系。

该类题求解的时候特别要注意:研究对象是地面上随地球一起自转的物体,还是绕地球转动的人造卫星,两类问题的处理方法不一样。如果涉及两者关系时,常需要用到同步卫星作为桥梁来建立联系。

类型一卫星中的超失重问题

卫星发射时,在加速上升的过程中,以及卫星从外空间进入大气层向下降落的减速运动过程中都具有向上的加速度,这时发生超重现象;卫星进入轨道以后,由于万有引力全部用来产生向心加速度,因而卫星及卫星中的物体都处于完全失重状态。

[例1]某物体在地面上受重力为160N,将它置于卫星中,卫星以a=g/2的加速度上升过程中,当物体与卫星中水平支持面的压力为90N时,求此时卫星离地心的距离。已知R地=6.4×103km(g取10 m/s2)

导示:由G=mg得m=16kg设卫星绕地球运行的加速度为g′由牛顿第二定律知:

FN-mg′=ma

则g′=5/8m/s2

又G =mg′而GM=gR2

=mg′而GM=gR2

所以r=4R=2.56×104km

该类问题处理思路:先根据卫星的运动状态确定卫星所在处的重力加速度,然后利用公式G

该类问题处理思路:先根据卫星的运动状态确定卫星所在处的重力加速度,然后利用公式G =mg进行求解。在解题的过程中要特别注意地面的重力加速度和卫星所在处的重力加速度的区别。

=mg进行求解。在解题的过程中要特别注意地面的重力加速度和卫星所在处的重力加速度的区别。

类型二卫星的相遇问题

不同的卫星环绕速度一般不同,这样在环绕的过程中就会出现相距最近和相距最远两种现象。

[例2](08届唐山市重点中学高考模拟卷)一颗在赤道上空运行的人造卫星,其轨道半径为r=2R(R为地球半径),卫星的运转方向与地球自转方向相同. 已知地球自转的角速度为ω0,地球表面处的重力加速度为g。 求:

(1)该卫星绕地球转动的角速度ω;

(2)该卫星相邻两次经过赤道上同一建筑物正上方的时间间隔△t。

导示:(1)地球对卫星的万有引力提供卫星作匀速圆周运动的向心力,设地球质量为M,卫星质量为m,有:G =mω2r

=mω2r

设地球表面有一个质量为 物体,

物体,

有:  g =G

g =G

把r=2R代入,可得:

(2)卫星下次通过该建筑物上方时,卫星比地球多转2π弧度,所需时间:

两卫星轨道半径不同,环绕的角速度不一样,轨道半径越小,环绕的角速度越大。从第一次相距最近到下一次相距最近,转动快的比转动慢的要多转一圈(2πrad);从第一次相距最近到第一次相距最远,转动快的比转动慢的要多转半圈(πrad)。解题时还要注意审题,看是否有周期性。

两卫星轨道半径不同,环绕的角速度不一样,轨道半径越小,环绕的角速度越大。从第一次相距最近到下一次相距最近,转动快的比转动慢的要多转一圈(2πrad);从第一次相距最近到第一次相距最远,转动快的比转动慢的要多转半圈(πrad)。解题时还要注意审题,看是否有周期性。

类型三与其它知识的综合问题

卫星的运动还常与光学、能量问题综合。

[例3]某颗地球同步卫星正下方的地球表面上有一观察者,他用天文望远镜观察被太阳光照射的此卫星,试问:春分那天(太阳光直射赤道)在日落后12 h内有多少时间该观察者看不见此卫星?已知地球的半径为R,地球表面处的重力加速度为g,地球自转的周期为T,不考虑大气对光的折射。

导示:设所求的时间为t.用m、M分别表示卫星和地球的质量,r表示卫星到地心的距离。

有G =mr(2π/T)2

=mr(2π/T)2

春分时,太阳光直射地球赤道,如右图所示,图中E表示赤道,S表示卫星,A表示观察者,O表示地心.由图可看出当卫星S绕地心0转到图示位置以后(设地球自转是沿图中逆时针方向),其正下方的观察者将看不见它,据此再考虑到对称性,有

春分时,太阳光直射地球赤道,如右图所示,图中E表示赤道,S表示卫星,A表示观察者,O表示地心.由图可看出当卫星S绕地心0转到图示位置以后(设地球自转是沿图中逆时针方向),其正下方的观察者将看不见它,据此再考虑到对称性,有

由以上各式可得:

答案:

卫星的运动与光学知识结合时,要利用光学知识画出平面图,从几何图形中找出卫星的轨道半径与中心天体的半径关系,从而使问题得到求解。

卫星的运动与光学知识结合时,要利用光学知识画出平面图,从几何图形中找出卫星的轨道半径与中心天体的半径关系,从而使问题得到求解。

1.关于人造地球卫星,下述说法正确的是( )

A.人造地球卫星只能绕地心做圆周运动,而不一定绕地轴做匀速圆周运动

B.在地球周围做匀速圆周运动的人造地球卫星,其线速度大小都必然大于7.9 km/s

C.在地球周围做匀速圆周运动的人造地球卫星,其线速度不能大于7.9 km/s

D.在地球周围做匀速圆周运动的人造地球卫星,如其空间存在稀薄的空气,受空气阻力作用,其速度-定越来越小

3.第三宇宙速度:v=16.7km/s

2.第二宇宙速度:v=11.2km/s

1.第一宇宙速度:就是指人造卫星在地面附近绕地球做匀速圆周运动所必须具有的速度,即r=R地时,v= =7.9km/s

=7.9km/s

说明:注意区别发射速度和运行速度

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com